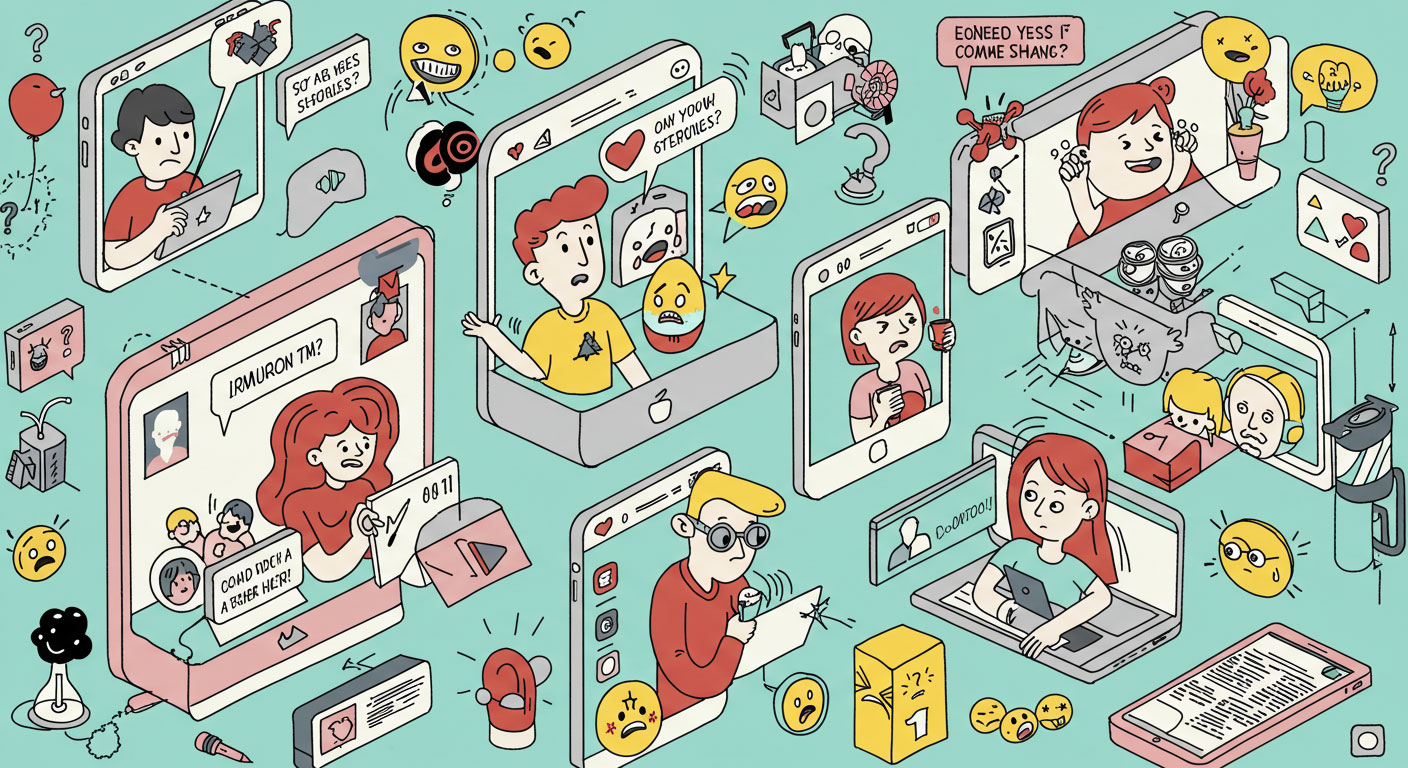

SNS動画は“情報”じゃなく“誤解”でクリックさせろ 「誤解される設計」が、人を動かすトリガーになる時代

はじめに:情報があふれる時代に、“誤解”は武器になる

かつては「正確な情報」を届けることが、信頼の証だった。

けれど、SNSのタイムラインを眺めてみればわかる――今はもう、“正確”だけでは人の指は止まらない。

誰もがスマホを片手に、1日数百もの投稿をスクロールし続ける時代。そこでは、「事実」よりも「誤解」のほうが人の目を奪い、クリックを生み、拡散されていく現実がある。

このブログでは、「あえて誤解される余地を残す設計」が、なぜ今のSNS時代において“強力な武器”になるのか。そして、それを動画編集にどう活かせばいいのかを、心理・構成・設計・倫理の4つの側面から深掘りする。

「正確」はスルーされ、「誤解」は反応される

◆「正しい情報」が埋もれる理由

SNSの特徴は「能動的に探す場」ではなく、「受動的に浴びる場」であること。

ユーザーの大半は“情報収集”ではなく、“暇つぶし”を目的としてスクロールしている。

そこに現れる「正確な説明動画」は、たいてい以下のようなものだ。

- タイトル:初心者向け動画編集の基本

- サムネイル:わかりやすい文字とアイコン

- 内容:丁寧な解説、構成も整っている

…が、結果は「スルー」。

なぜか?

“先が読める”動画には、人は興味を持たないからだ。

一方で、誤解を招く表現――たとえば、

- タイトル:「これ、違法じゃないの?」

- サムネイル:涙を流す人の横にAIの文字

- 内容:実は合法の便利機能の紹介

といった“あえて誤解を招く設計”は、驚くほど高いクリック率を記録する。

「誤解」は、感情のスイッチを押す

◆驚き・怒り・疑い――感情が動けば、指も動く

人がクリックする最大の要因は「感情」である。情報量でも理屈でもない。

その中でも特に強いのが、

- 驚き(え、マジ?)

- 怒り(ふざけるな!)

- 疑い(これ本当なのか?)

こうした感情は、しばしば「誤解」によって生まれる。

誤解とはつまり、「相手の脳内で“事実ではないストーリー”が一瞬生成されること」。これは、エンタメでもバズでも極めて強力な現象だ。

◆クリックされたあとは“訂正”すればいい

もちろん、誤情報を流すことはNGだ。

だが、“誤解させる余地”をあえて設計に組み込むことで、最初の関心を引き出すことは、心理戦としては極めて有効である。

たとえばYouTube Shortsでよく見る「タイトル詐欺」も、本質は“誤情報”ではなく“期待の裏切り”でしかない。

重要なのは、

- 「見たくなる嘘」はOK

- 「信じ込ませる嘘」はNG

という線引きである。

“誤解される設計”の作り方

◆① 見出しで「核心に触れそうで触れない」

例:

- NG:『〇〇の使い方を解説します』

- OK:『〇〇って実は…法律グレー?』

【解説】

「曖昧さ」を残すことで、誤解を誘発する。

曖昧であるがゆえに、視聴者の頭の中に“勝手なストーリー”が生成され、それを「確認したくて」クリックしてしまう。

◆② 冒頭の映像で“結末”を誤解させる

例:

最初に怒鳴る声 → 「喧嘩か?」と思わせておいて、

実は演劇の練習風景だった。

【解説】

動画冒頭は“別の文脈”を与えることで、意図的に誤解を引き起こす。そしてその誤解は、視聴後に“意外性”という快感に変わる。

◆③ サムネイルに“真実の一部だけ”を切り取る

例:

- サムネ:泣いている女性+「AIに奪われた人生」

- 内容:AIに仕事を代替されたのではなく、むしろ救われた話

【解説】

「これはヤバい内容だ」と思わせて視聴させ、視聴後に“誤解が解ける”。

結果として、記憶にも残りやすく、シェアもされやすい。

倫理的リスクと“誤解力”のバランス感覚

◆誤解は「設計」であり、「操作」ではない

ここまで“誤解を使え”と述べてきたが、注意しなければならないのは「操作」になってはいけないという点。

人の感情を逆撫でしすぎる演出は、炎上につながる。

信頼を失えば、二度と戻ってこない視聴者も多い。

誤解を「起点」にするのではなく、「導線」として使う。

そして、動画の中では誤解が解けるように構成する。

あくまで“物語としての裏切り”であって、“視聴者への裏切り”ではない。

“誤解設計”が向いているジャンルとその理由

- ① 解説・教育系(情報に偏りすぎると飽きられる)

法律、AI、ビジネス、健康系の解説

→「それ違法じゃないの?」「危険ってマジ?」

→“誤解”による「不安・疑問」は視聴を促進する。 - ② 感動・ストーリー系(意外性が感情を動かす)

→「ひどい飼い主かと思ったら…」「借金まみれの男が…」

→事実が180度変わる構成で“誤解→感動”へ。 - ③ 商品紹介・レビュー系(ありきたり感を打破)

→「AIカメラ、これ本当に合法?」「100均だけでコレが…」

→一見ネガティブに見える導入 → 実は絶賛レビュー

→あえて“疑い”から入ると、信頼性が高まる。

なぜ今「誤解」が武器になるのか:情報飽和の時代背景

SNSは“事実の集積所”ではなく、“感情の遊園地”になった。

情報が過剰に供給される現代では、もはや「正しいこと」では心は動かない。

誤解とは、脳内にバグを起こす装置である。

一瞬でも「ん?」と思わせるだけで、人はスクロールを止める。

止まれば見られる。見られれば伝わる。

伝わることが、今のSNSにおける“最強の正義”である。

まとめ:「誤解される勇気」が、視聴される未来をつくる

- 誤解は、心理的トリガーになる

- 情報より感情が動くSNSでは“誤解誘導”が有効

- ただし、信頼を裏切る嘘はNG

- 誤解 → 解消 → 納得 の構造が「バズる動画」の本質

そしてこれは、動画編集だけに限らない。

サムネイル、タイトル、ナレーション、字幕、構成すべてに“誤解の余地”をどう組み込むかは、

今後の動画クリエイターの新しい武器になるはずだ。

最後に――

あなたが次にSNSに投稿する動画。

もし「事実だけを伝える」設計だったら、

その0.5秒だけ、“誤解される勇気”を持ってみてほしい。