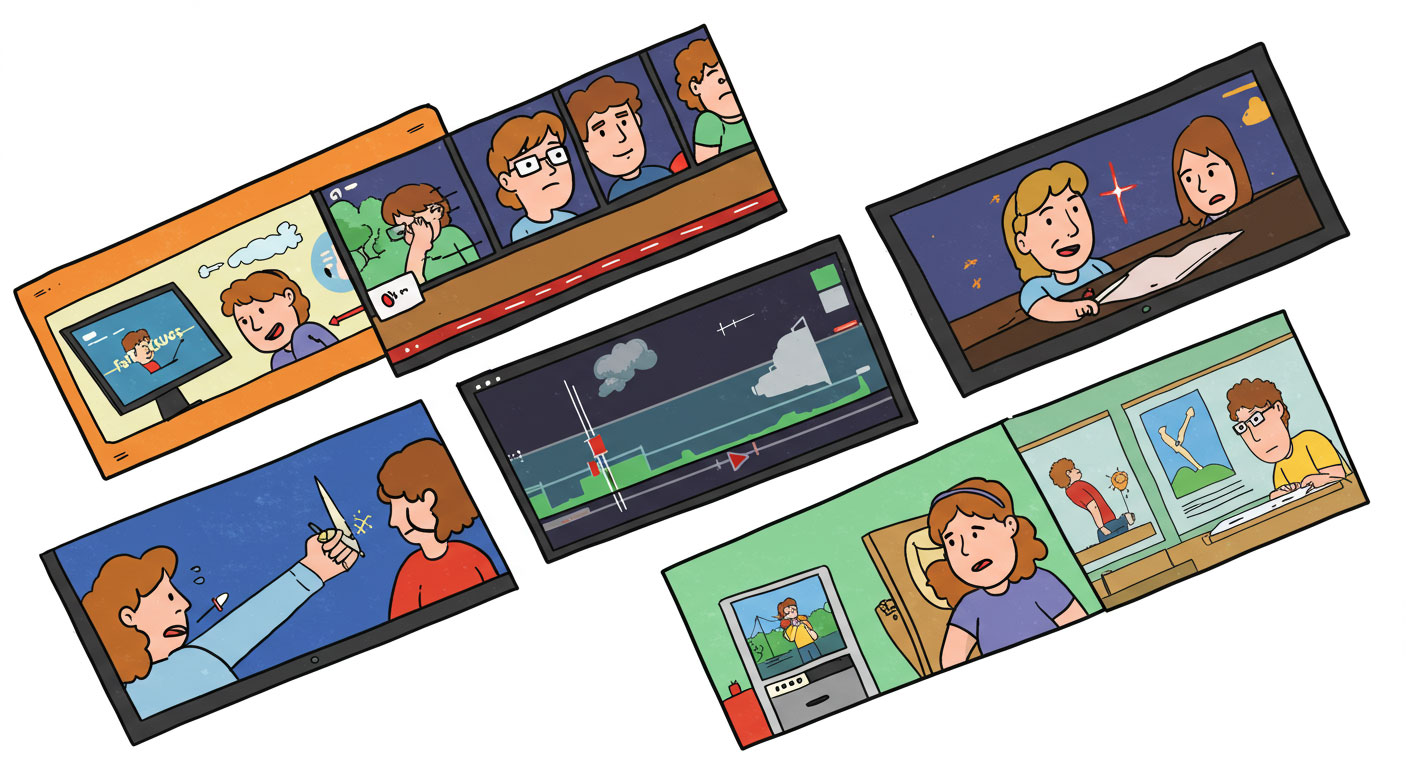

“切り抜き動画”を本気でバズらせる編集構成5選 視聴者のスクロールを止め、最後まで見せ切る“設計図”

はじめに:なぜ「切り抜き動画」が今も伸びるのか

SNSやYouTubeで流れてくる短い「切り抜き動画」。

元は長尺の配信やインタビュー、番組からの抜粋ですが、これらが単なる“ダイジェスト”にとどまらず、一本の作品として機能するようになっています。

実際、TikTok、YouTube Shorts、Instagram Reelsなどのショートフォーマットが主流になる中で、切り抜き動画は「コンテンツ消費の最終形態」として、再評価されてきました。

でも、ただ切って貼るだけでは、今はもう誰にも届かない。

本当にバズる切り抜き動画には、共通する“編集設計”があります。

この記事では、再生数や視聴維持率を劇的に上げるための「切り抜き動画の編集構成5選」を、少し変わった視点から紹介します。

どれも、他のブログでは絶対に扱われない“実戦的な裏技”です。

1. 【導入0秒】“無音ナレーション”から始めろ

● 音がないのに、内容が聞こえる冒頭

実は、冒頭で一瞬「無音の字幕」だけを出すという手法は、意外なほど視聴者の注意を引きつけます。たとえば:

(画面にだけテキスト)「これ、マジで言っていいのか迷ったんですけど……」

このようにナレーションが始まる“前”に、視聴者の脳内でナレーションを先読みさせるのです。

視覚先行のこの構成は、脳科学的にも「自分で声を再生した情報は記憶に残りやすい」と言われており、AIの音声読み上げや合成音声と組み合わせても抜群の相性を誇ります。

● なぜバズるのか?

- 脳が「音があるはず」と錯覚して注意を向ける

- 自分の声で読み始めたら、続きを“聞きたくなる”

- 通勤中・無音視聴層への配慮にもなる

わずか2秒。

ここで“読む”というアクションを起こさせるかどうかが、その後の“再生完了率”を決定づけます。

2. 【感情の導線化】“共感の返し”を先に入れる

● 「なるほど、それは……」から始める理由

視聴者の多くは、すでに“切り抜き元”を知っている場合が少なくありません。

そこで効果的なのが、「結論の共感」から始めてしまう方法です。

たとえば:

「なるほど、それでこの行動に出たのか…」

というワンカットを最初に見せ、そのあとで話の前段を見せていく、という逆転構成。

これは映画でいう「犯人が最初に登場するサスペンス構造」に近く、視聴者に「この人、なぜそう言ったの?」という“逆因果の思考”を起こさせる仕組みです。

● 感情の因数分解とは?

切り抜き動画は、事実を伝えるメディアではなく、「感情を切り取る」メディアです。

“感情の導線”をあらかじめ構成に組み込んでおくことで、途中離脱率が劇的に下がります。

3. 【ズラしの美学】「事件」の2秒前を切り取れ

● 見せ場は“直前”が最高のスパイス

多くの切り抜き動画は、「一番面白いところ」を見せようとします。

でも実は、「その2秒前」にこそ魔力があります。

たとえば芸人のリアクションや、配信者の突然の怒り、感情の爆発――

その“直前の沈黙”や“呼吸の変化”こそが、視聴者にとって最もドラマチックなのです。

「え、今、何が起こるの?」

→ 2秒後に爆笑・絶叫・驚きが来る

このズラしこそが、“予測を裏切る快感”を生みます。

● これは編集というより演出である

切り抜き編集者がすべきなのは、「情報の圧縮」ではなく、「感情の予告」です。

一番面白い部分を“先に見せない”ことで、視聴者の脳内で映像が“先読み”されるようになるのです。

4. 【バズの伏線】コメント欄を“先取り編集”せよ

● 視聴者のツッコミを“映像で準備する”

バズる動画の共通点に、「コメント欄が盛り上がること」があります。

そして驚くべきことに、バズっている動画の多くは「コメント欄が盛り上がるように、編集が仕組まれている」のです。

具体例:

- 意図的に「ツッコミ待ち」の間を入れる

- 意味深な表情でカットしておく

- 背景にチラリと小ネタを入れておく

こうすることで、視聴者は「ここツッコんでいいの?」という“参加の余地”を与えられ、結果的に「コメントしたくなる動画」が完成します。

● AIでコメント傾向を逆算する技術も登場

生成AIを使えば、「過去のコメント傾向から、未来のコメント設計」をすることも可能です。

視聴者の“想像力に火をつける構成”こそ、切り抜き編集者の新たな武器になるでしょう。

5. 【縦型再構築】“人物重心”をAIで最適化する

● スマホ縦画面での「顔・目線」の重要性

切り抜き動画の多くは、横長の映像を縦型にクロップして再構成します。

このとき、意外に見落とされがちなのが「重心バランス」。

人間の視線は“目と口の間”にもっとも集中します。

つまり、縦型編集では「顔がどこに配置されているか」が視聴維持率を左右するのです。

● 生成AI×クロップの時代

今や、AIが「どこに注目が集まるか」を分析して自動でクロップ位置を決めるツールも登場しています。

例:Vrew、CapCut、RunwayなどのAIエディターは、視線誘導やアイキャッチ生成を一部自動化しています。

映像の内容だけでなく、「見せ方の重心」を最適化することで、動画の印象は驚くほど変わる。

まさに“編集は物理ではなく心理である”を体現する工程です。

おわりに:“切り抜き”は、今や“再構築”である

切り抜き動画は、もはや「素材を短くする編集」ではありません。

本質は、「意味と感情を再構築する演出作業」です。

- 無音で始めて脳を釘付けにし

- 感情を先に伝えて興味を引き

- 見せ場の2秒前でドキドキさせ

- コメント欄を先取りする演出で共感を呼び

- AIで構図の重心を最適化する

これらはすべて、「最後まで見られる動画」にするための戦略です。

そして最後にひとつだけ重要な視点を――

“切り抜く”とは、“削る”ことではなく、“編集で生まれ変わらせる”こと。

だからこそ、そこには“発想”と“構成力”が必要なのです。