映像の“無音”が語ること──音を止める演出の心理学

はじめに:音を“止める”という異常な選択

映画でもYouTubeでも、あらゆる映像作品において「音」は欠かせない要素だ。

BGM、環境音、効果音、ナレーション、セリフ…。映像と音声は、二人三脚で物語を支えている。

そんな中で、「あえて音を止める」という演出を見かけたことはないだろうか?

銃声が鳴った瞬間の静寂。

大切な告白の前に訪れる無音。

爆発の直後に“キーン”という耳鳴りの代わりに全ての音がフェードアウトする──。

それは、編集ミスではない。

むしろ、それは高度に計算された心理操作だ。

「音を加える」ではなく、「音を奪う」ことで、視聴者の感情を支配する技法。

本記事では、“無音”という異常な選択が、なぜここまで強烈な印象を与えるのか、その深層心理と演出構造について掘り下げていく。

そもそも“無音”は、異常な状態である

私たちは、日常生活において完全な無音状態に身を置くことはほとんどない。

都会の騒音、郊外の虫の声、風の音、冷蔵庫の稼働音──耳は常に何かを拾っている。

つまり、無音=異常な状況として脳が認識するのだ。

これは「感覚遮断(sensory deprivation)」という心理現象とも関連する。

極端な静寂は、脳にとって不安や警戒心を引き起こす要因となる。

そのため、映像作品における“無音”は、それだけで「何かが起きた」という暗黙のメッセージになる。

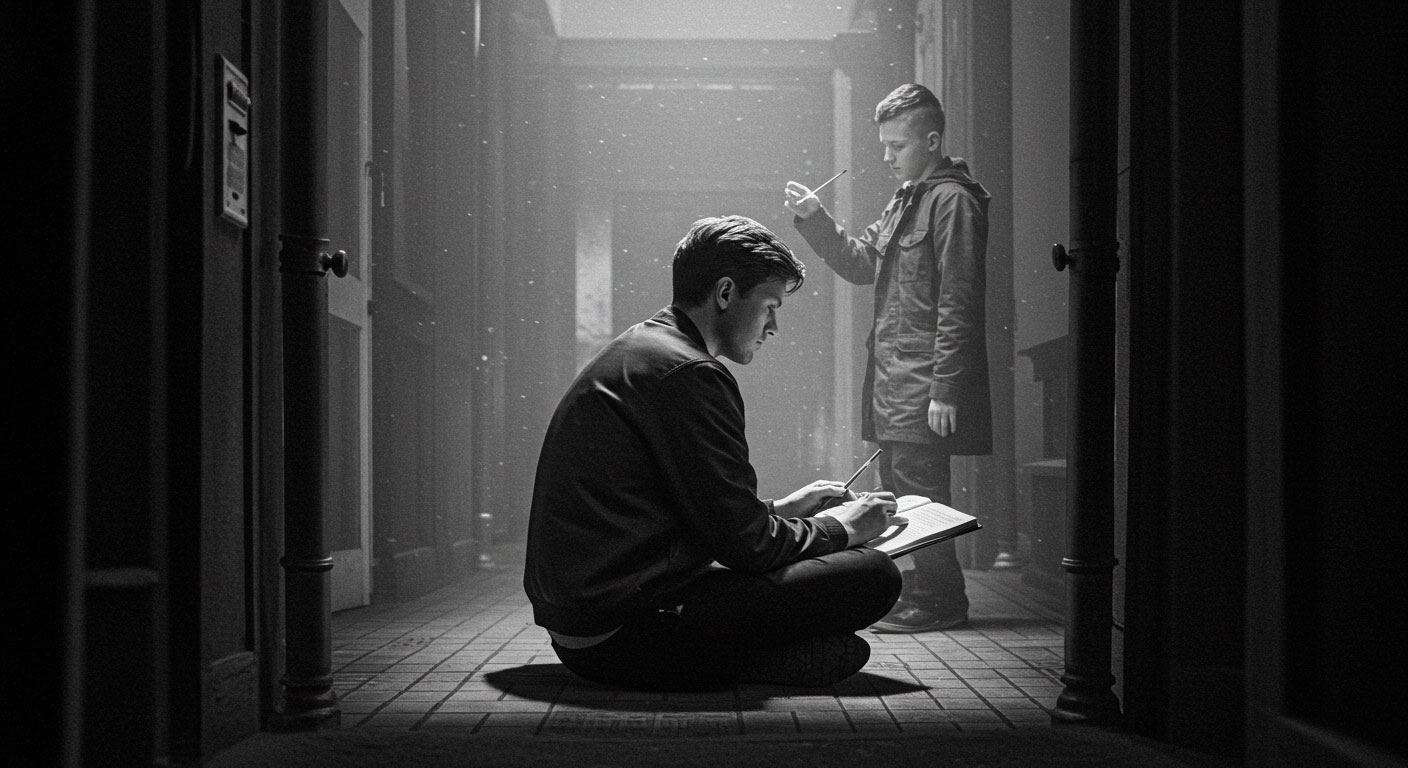

無音が“内面”を語り始める瞬間

「音が消える」とき、視聴者は外界への感覚の接続を一時的に失う。

すると、意識はどこに向かうか?

それは登場人物の“内面”だ。

たとえば、ある人物がトラウマを思い出すシーン。

その時、周囲の喧騒がスーッとフェードアウトし、無音になる。

これは、観客を「登場人物の脳内」にワープさせる手法である。

つまり、無音とは「心の声」を聞かせる演出。

視覚的には外の世界を見ていても、聴覚的にはその人の内面に没入している。

無音が“緊張”を生み出す構造

ホラー映画やサスペンスで多用される技法のひとつに、「無音→突然の大音量」という王道の演出がある。

これは、人間の脳が予期できない変化に対して過敏に反応するという心理特性を利用している。

無音で脳を「何が起きるのか?」という状態にさせたあと、

突如として大音量の衝撃音を加える──

これにより、心拍数とストレスレベルが一気に跳ね上がる。

これは「スタートル効果(startle effect)」と呼ばれる心理反応だ。

つまり、無音とは静寂ではなく“音の地雷”であり、爆発の前の静けさなのだ。

“音が戻る”瞬間に感情が解放される

「感情を動かす編集」とは、時間差のある刺激のコントロールに他ならない。

たとえば、戦場の回想シーンで音が消える。

登場人物が呆然とした表情のまま数秒間の“無音”。

そのあと、仲間の叫び声や銃声が一気に戻ってくる。

このとき、視聴者の感情も“凍った状態”から一気に解放される。

そのギャップが涙を誘ったり、ゾクっとする感覚を生むのだ。

「無音 → 音の復帰」は、いわば“感情の呼吸”のようなもの。

止めて、溜めて、一気に吐き出す──この構造が感情の波を生み出す。

“BGMが鳴っていない”ことに気づかせないテクニック

興味深いのは、意図的に無音を使っていても、それを「不自然」に感じさせない工夫がされている点だ。

たとえば、

- 画面に集中させるため、環境音だけをうっすら残してBGMを切る

- カットの切り替えと同時に音をフェードアウトさせ、違和感を最小化

- 映像がスローモーションになるタイミングで無音に移行する

など、視覚的な情報に“音の欠落”を重ねることで、「音がなくてもおかしくない」と錯覚させる編集がされている。

つまり、視聴者に「音がない」ことを感じさせずに、感情だけを操作しているのだ。

「無音=安い」ではなく「無音=贅沢」な演出

一部の初心者にとって、「無音」は予算不足や手抜きの象徴のように感じることがあるかもしれない。

「音をつけなきゃ不安」「何か足さなきゃ完成しない」という心理。

だが、無音は最も高等で、最も繊細な“演出”のひとつである。

音を足すのは簡単だ。

だが、音を引き算しても成立させるためには、映像そのものの完成度、感情の演技、構成の巧みさが問われる。

むしろ、無音は“語りすぎない美学”であり、“観る人の感性を信じる編集”なのである。

“無音”の演出は、AI編集では実現できないのか?

生成AIによる自動編集が進む中、「音の自動挿入」機能も注目されている。

しかし、現在のAIは「無音を使うべき場面」をまだ感覚的に捉えられていない。

機械学習は“無音”の意味を読み取れないからだ。

音の有無を「ONかOFF」でしか捉えられないAIにとって、“無音”という演出はノイズのような扱いになってしまう。

つまり、“音を止める美学”は、いまのところ人間の感性にしか実現できない領域なのだ。

編集者の“人格”が無音に表れる

無音をどこで使うか。どれだけの長さにするか。何の前後に置くか。

その判断は、編集者の感性と思想によって決まる。

まるで音の間合いに、「その人の呼吸」「その人の間(ま)」「その人の美意識」が宿るように──。

音を“止める”ことは、「語る」よりも「語らないことを選ぶ」行為であり、

それは映像の中に編集者の哲学が見える瞬間でもある。

おわりに:無音は“無”ではない

最後に、あらためて伝えておきたい。

無音は「何もない状態」ではない。

無音は「全てを語っている状態」である。

それは、音で飽和した現代の映像世界における、最も純粋で繊細な表現のひとつだ。

音を止めることに、勇気を持とう。

そして、その沈黙の中に、人間の心を響かせる“余白”を見出そう。