回想シーンを“未来視”に変える裏構成法 時系列操作がもたらす、映像表現の再定義

第1章:ありきたりな「回想」に、もう飽きていないか?

映像編集をしていると、誰もが一度は扱うことになる「回想シーン」。過去の出来事を現在の文脈で振り返り、感情や背景を補強するテクニックは、映画、ドラマ、アニメーション、YouTubeでも定番の構成手法だ。

だが、こう思ったことはないだろうか?

「なんだか、どの回想も似たように見えてしまう」

「展開が予測できてしまい、観客が退屈している気がする」

この違和感は的を射ている。実際、視聴者の脳は“過去に戻る構造”に慣れすぎていて、「これは回想だな」と気づいた瞬間に、次の展開を予測し始めるのだ。サスペンスであれ、恋愛ものであれ、回想=答え合わせにすぎないことが多く、編集の段階で「どう差別化するか」が問われるようになっている。

そして、ここに一つのヒントがある。

なぜ“回想”でなければならないのか?

もしこれを、“未来視”として見せたらどうなるのか?

この問いが、従来の映像編集構造を揺るがす。

第2章:「未来視」とは何か? ──定義と誤解

まず、“未来視”という言葉に少し誤解がある。

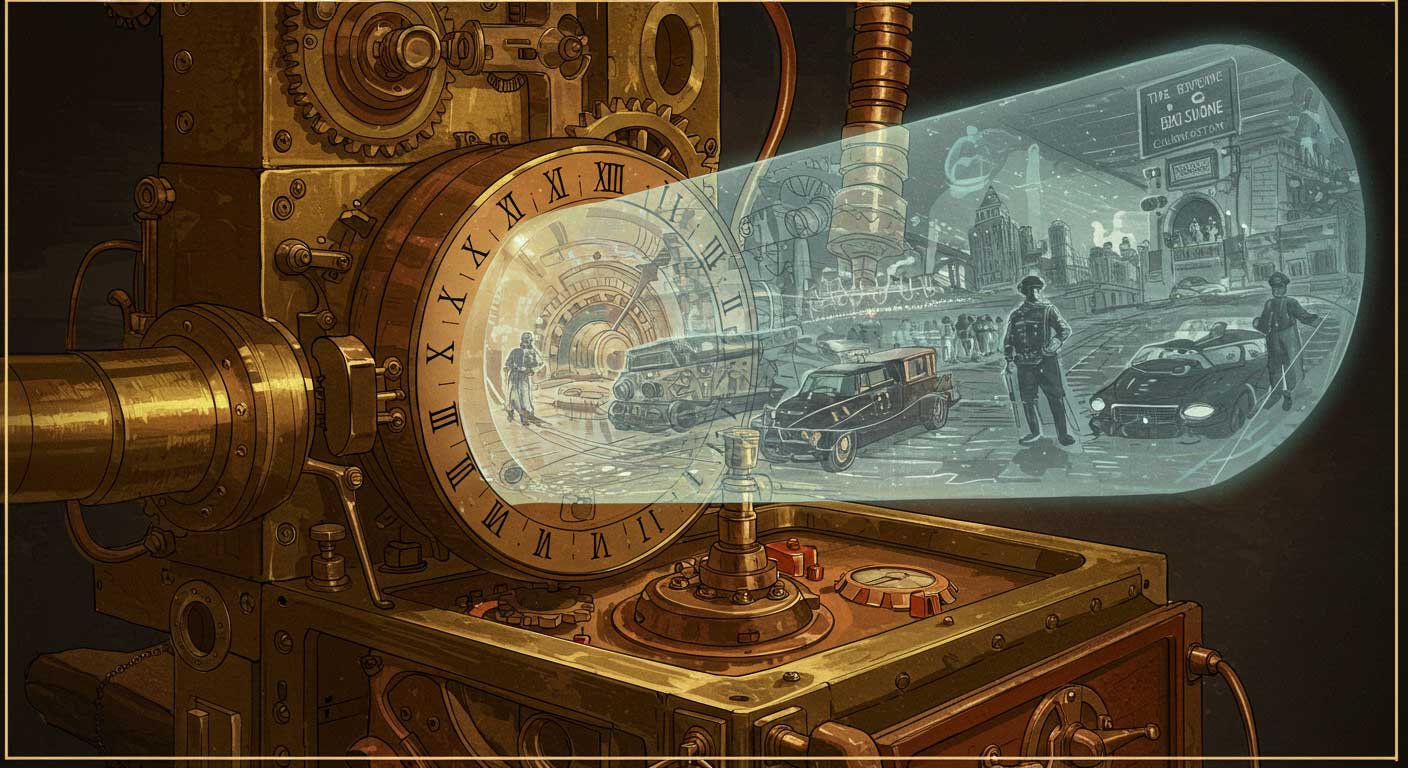

いわゆるSF作品における「予知夢」「タイムトラベル」「未来予測AI」的な演出とは異なる。ここで言う未来視とは、過去に起きたことを、“これから起きること”として提示する演出のことだ。

つまり、映像編集上の順序を逆転させるだけである。

たとえば、こんな構成が可能だ。

- 通常の回想パターン:

Aパート:現在の主人公(疲れた表情)

Bパート:3年前の失恋シーンを回想(BGMが変化、トーンが沈む)

Cパート:現在に戻り、涙を拭って決意を見せる - 未来視化した構成:

Aパート:未来の自分のビジョンとして“失恋する場面”がフラッシュカット

Bパート:今の自分は、まだその人と出会っていない(伏線)

Cパート:出会いの瞬間(観客だけが“これが破局に向かう”ことを知っている)

この編集方法のポイントは、“時系列操作”ではなく、“観客の認知操作”にある。実際には過去に起きた出来事でも、それを「未来に起きること」として演出すれば、物語の受け取り方が根本的に変わるのだ。

第3章:「未来視」演出がもたらす心理効果

未来視のもっとも大きな利点は、感情の“予告”ができることだ。

人間は「わかってしまった悲劇」にこそ、より強い感情を覚える。たとえば、次のような演出を想像してみてほしい。

- 主人公が見知らぬ女性に出会う

- その瞬間、「彼女の葬式」の映像が数秒だけ挿入される(未来視)

- 物語は通常通り進むが、観客だけがその悲劇を知っている

このとき、観客はただのラブストーリーではなく、「終わりを知っている物語」として受け取る。つまり、悲劇の予感をまとった幸福として編集されるのだ。

この構造は、ナレーションなしでも十分に効果を発揮する。「語らない回想」ではなく、「語らない未来視」。それは“編集の哲学”と言ってもよいだろう。

第4章:生成AIと「未来視」のシナリオ生成

では、この未来視的構成を、生成AIとどう組み合わせるか?

ChatGPTやClaude、Geminiのようなテキスト生成AI、あるいはRunwayやPikaなどの映像生成AIを活用する際、プロンプト(指示文)に以下の視点を入れると面白い。

- 未来に起きるように見せたい過去の出来事を生成してください

- 後で現実化される“ビジョン”として、登場人物に見せる夢を描いて

- 未来の出来事の“前兆”として、現在のシーンに異物感を入れて

これにより、従来の「起承転結」を編集段階で再定義できる。AIは基本的に論理構造を生成するため、時系列が整いすぎるきらいがあるが、プロンプトで「時系列を混乱させて」と明示することで、逆張りの物語が得られる。

第5章:実践例──VlogやYouTube編集での応用

- 【ケース1】旅行Vlog

回想型:「あのとき見た海が…」→過去の旅行映像

未来視型:「次の旅では、こんな海が待っている気がする」→実は前の旅の映像 - 【ケース2】ドキュメンタリー調自己紹介

回想型:「3年前、何もできなかった頃の自分…」

未来視型:「3年後、こうなっていたい」→今の映像を“未来目線”で見せる

このように、“語りの時間軸”を意図的にズラすことで、見せ方の解像度が変わる。

第6章:AI生成映像・写真との融合──“現実でない未来”の挿入

- 現在の街並みに、AIで描いた“10年後の風景”を挿入

- カップルの笑顔の後に、“ありえた未来”として老人ホームの2人を生成

- 子供の無邪気な映像の直後に、“戦場で傷を負った未来の姿”をAI生成で重ねる

これらは、時系列的には嘘だが、感情的には真実として成立する。

これは、もはや映像が「記録」ではなく、「予言」になる瞬間である。

第7章:「回想から未来視へ」の編集哲学

この手法は、単にアイデアの裏技ではない。

未来視は編集の“詩”である。

映像は時系列の記録ではなく、“感情の選択肢”である。

そして、この裏構成法は、誰にでも使えるものだ。

特別な機材も、プロのナレーションも、必要ない。

必要なのは、「この出来事は未来だ」と編集で思い込ませる力だけだ。

終わりに──視聴者は未来を“信じたがっている”

回想は“答え合わせ”。

未来視は“問いかけ”。

視聴者は、過去の話を聞くよりも、「これから何が起きるのか?」を知りたがっている。

その欲求を満たすことこそが、映像編集の力であり、AIの力を借りて実現すべき未来だ。

次にあなたが作るその一本。

回想シーンを、あえて未来視として始めてみてはどうだろうか?

「これは未来の話です」とウソをついて、

ほんの少しだけ観客の心を“先に連れていく”。

それは、最も静かな衝撃を与える“構成の裏ワザ”となるはずだ。